Nierentransplantation: das Wichtigste in Kürze.

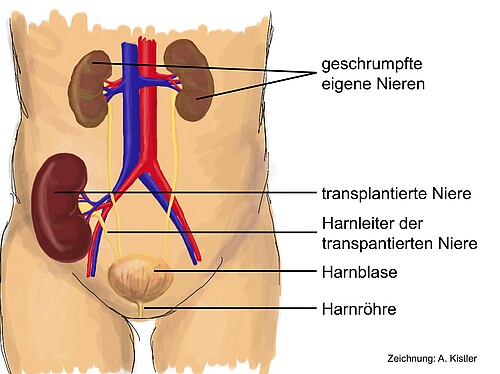

Bei einer Nierentransplantation wird ein Spenderorgan durch einen operativen Eingriff im Unterleib eingesetzt und an die Beckenarterien und -Venen angehängt. Der Harnleiter der transplantierten Niere wird in die Harnblase eingeführt. Die eigenen Nieren müssen hierfür nicht entfernt werden und bleiben in der Regel im Körper.

Eine transplantierte Niere übernimmt die Ausscheidung von Giftstoffen, Salzen und Wasser wesentlich effizienter und natürlicher als eine Dialysebehandlung. Ausserdem erfüllt eine transplantierte Niere auch verschiedene andere Funktionen wie Hormonproduktion etc. Nach einer Nierentransplantation ist daher die Nierenfunktion in der Regel ausreichend, sodass keine Einschränkungen der Diät oder der Trinkmenge mehr notwendig sind. Da eine transplantierte Niere aber vom Körper als "fremd" erkannt wird und vom Immunsystem abgestossen würde, muss das Immunsystem mittels spezieller Medikamente ("Immunsuppressiva") unterdrückt werden. Dies bedeutet einerseits, dass eine regelmässige Medikamenteneinnahme notwendig ist, solange das transplantierte Organ im Körper bleibt. Andererseits unterdrücken Immunsuppressiva nicht nur die Reaktion des Immunsystems gegen das transplantierte Organ, sondern ganz allgemein die Abwehrfähigkeit des Organismus. Dadurch erhöht sich die Anfälligkeit des Körpers für gewisse Infektionen und Tumorerkrankungen.

Eine transplantierte Niere kann von zwei verschiedenen Quellen stammen:

- Von Patienten, die aufgrund eines Unfalls oder einer schweren akuten Erkrankung (meist Hirnblutung) einen Hirntod erlitten haben. Dies bedeutet, dass das Gehirn unwiderruflich schwerst geschädigt ist und ein Überleben ohne künstliche Beatmung nicht möglich ist. Diesen Patienten werden in der Schweiz nur dann Organe entnommen, wenn sie sich zu Lebzeiten für eine Organspende entschieden haben (Spenderausweis) oder die nächsten Angehörigen glauben, dass eine Spende im Sinne des Patienten gewesen wäre. Leider ist der Bedarf an Organen sehr viel höher als deren Verfügbarkeit. Nach Aufnahme eines Patienten auf die Warteliste für eine Spenderniere beträgt die Durchschnittliche Wartezeit daher in der Schweiz rund 2-5 Jahre; die Wartezeit kann je nach Blutgruppe und anderen Faktoren variieren. Eine Aufnahme auf die Warteliste ist möglich, wenn die GFR (siehe oben) auf unter 15ml/min gesunken ist, bzw. wenn eine Dialysepflichtigkeit innert einem Jahr erwartet wird. Man versucht, das Risiko für Abstossungsreaktionen zu reduzieren, indem bei der Organzuteilung auf eine möglichst gute Übereinstimmung der Gewebeeigenschaften von Spender und Empfänger geachtet wird.

- Eine ausgezeichnete Alternative stellt eine Lebendspende dar. Dabei spendet eine gesunde Person, die in der Regel eine enge emotionale Bindung zum Empfänger hat (aber nicht verwandt sein muss), eine Niere. Hierfür kommen nur gesunde Personen in Frage, die vorgängig genauestens medizinisch abgeklärt wurden. Für einen gesunden Spender ist das Risiko einer Nierenspende minimal: eine gut funktionierende Niere reicht in aller Regel problemlos für ein normales Leben aus. Allenfalls kann sich das Risiko, einen Bluthochdruck zu entwickeln, nach einer Nierenspende etwas erhöhen. Die Vorteile für den Empfänger sind einerseits, dass die Wartezeit auf ein Organ entfällt und so mitunter eine Transplantation möglich ist bevor je eine Dialysebehandlung erfolgen muss (sogenannte "präemptive Transplantation"). Andererseits zeigen Spendernieren von Lebendspendern eine etwas bessere Funktion im Empfänger. Nicht immer passt aber die Niere eines möglichen Spenders für den Empfänger: es können Abwehrstoffe gegen die Spenderniere beim Empfänger vorhanden sein. Die technischen Fortschritte der letzten Jahre habe es aber ermöglicht, in den meisten Fällen auch bei Blutgruppenunverträglichkeit nach spezieller Vorbereitung eine Transplantation durchzuführen.

Vor einer Nierentransplantation bzw. der Aufnahme auf die Warteliste sind umfassende medizinische Untersuchungen notwendig. Dabei werden Tumorerkrankungen, Infektionen, Herz-Kreislauf- und andere Erkrankungen gesucht, die durch die Immunsuppression schwerer verlaufen könnten oder während der Operation zu Komplikationen führen. Auch in der frühen Phase nach einer Transplantation sind engmaschige medizinische Kontrollen notwendig um allfällige Komplikationen rasch zu erkennen. Bei günstigem Verlauf reicht später jedoch eine ärztliche Kontrolle alle drei Monate aus. Für eine Nierentransplantation existiert keine absolute Altersgrenze. In aller Regel ist aber eine Nierentransplantation ab einem Alter von ca. 75 Jahren nicht mehr sinnvoll, da der Körper im Alter empfindlicher ist gegenüber Nebenwirkungen von Immunsuppressiva, da Operationskomplikationen häufiger auftreten und da ältere Patienten aufgrund der ohnehin kürzeren Lebenserwartung weniger von der gesteigerten Lebenserwartung durch eine Transplantation profitieren. Dasselbe gilt auch für jüngere Patienten mit schweren Allgemeinerkrankungen.

Vorteile einer Nierentransplantation

- Die Nierentransplantation ermöglicht ein Leben ohne Dialysebehandlung und dadurch mit Ausnahme der ersten Monate (in denen häufige Kontrollen nötig sind) eine relativ unabhängige Lebensgestaltung und eine hohe Lebensqualität.

- Die durchschnittliche Lebenserwartung nach einer Nierentransplantation ist wesentlich höher als bei langfristiger Behandlung mit Hämo- oder Peritonealdialyse. Dies liegt wohl daran, dass eine Nierentransplantation die Nierenfunktion viel umfassender und vollständiger ersetzt.

- Die meisten Patienten fühlen sich nach einer Nierentransplantation auch körperlich und psychisch fitter und leistungsfähiger.

Nachteile einer Nierentransplantation

- Aufgrund des Organmangels ist für Patienten, die keine passende Lebendspenderin haben, mit einer langen Wartezeit zu rechnen.

- Die regelmässige Einnahme von Immunsuppressiva bedingt eine hohe Zuverlässigkeit. Zudem haben diese Medikamente auch einige Nebenwirkungen.

- Vor einer Nierentransplantation sind umfassende medizinische Abklärungen notwendig.

- In der ersten Zeit nach einer Transplantation sind sehr häufige Arztbesuche nötig und es können gewisse Komplikationen auftreten. Zudem müssen dann nebst den Immunsuppressiva einige andere Medikamente eingenommen werden, um Komplikationen vorzubeugen bzw. Nebenwirkungen der Immunsuppressiva zu reduzieren. Dies bedeutet anfangs eine grosse Zahl an Medikamenten, die eingenommen werden müssen.

- Eine Nierentransplantation kommt für schwer kranke oder betagte Patienten nicht in Frage.

- Eine transplantierte Niere hält in der Regel nicht ewig. Verschiedene Faktoren wie akute und chronische Abstossungsreaktionen, gewisse Infektionen, Medikamentennebenwirkungen und ein erneutes Auftreten der urspünglichen Nierenerkrankung führen meist zu einem langsamen Funktionsverlust des Organes. Die Funktionsdauer einer transplantierten Niere kann stark variieren und beträgt im Mittel um 10-15 Jahre.

Mögliche Komplikationen bei einer Nierentransplantation

Bei vielen Patienten tritt in den ersten Monaten nach einer Nierentransplantation die eine oder andere Komplikation auf; in den allermeisten Fällen lassen sich diese aber gut behandeln und ab einige Monate nach Transplantation geniessen die meisten Patienten eine hohe Lebensqualität, die jener einer gesunden Person nahe kommt.

- In den ersten Tagen bis Wochen nach der Operation können chirurgische Komplikationen auftreten wie Wundinfekte, Flüssigkeitsansammlungen im Bauch, Harnabflusstörungen oder -Leckagen, die mitunter einen erneuten operativen Eingriff notwendig machen.

- Insbesondere in den ersten Monaten nach der Transplantation können Abstossungsreaktionen auftreten. Diese äussern sich in einer Verschlechterung der Transplantatnierenfunktion und verursachen in der Regel keine Beschwerden, daher sind regelmässige Laborkontrollen nötig. Akute Abstossungsreaktionen sind aber mit den heutigen Medikamenten relativ selten und können in aller Regel erfolgreich medikamentös behandelt werden.

- Als Folge der Immunsuppressiva können verschiedene Infektionen auftreten. Meist werden diese ausgelöst durch Viren oder Parasiten, an denen gesunde Personen nicht oder nur leicht erkranken. Für die meisten dieser Infektionen existieren aber wirksame Behandlungen.

- Ebenfalls als Folge der Immunsuppression ist das Risiko für Tumorerkrankungen etwas erhöht. Für die meisten Tumoren ist das Risiko nur geringfügig erhöht. Deutlich häufiger ist bei nierentransplantierten Patienten weisser Hautkrebs. Konsequenter Sonnenschutz ist daher genauso wichtig wie regelmässige hautärztliche Vorsorgeuntersuchungen - denn früh erkannt, können diese Hauttumoren in der Regel einfach entfernt werden.