Die Peritonealdialye: das Wichtigste in Kürze.

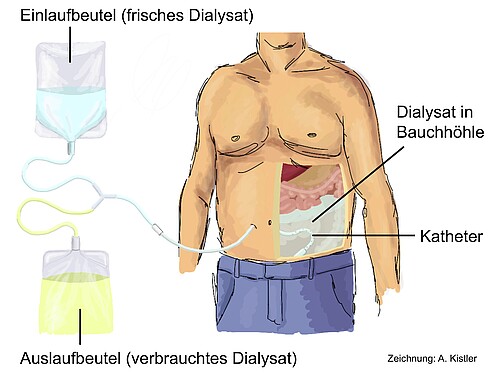

Bei der Peritonealdialyse wird als Austauschfläche zwischen Blut und Dialyseflüssigkeit das natürliche Bauchfell (lateinisch peritoneum) genutzt, das die inneren Bauchorgane und die Bauchwand überzieht. Diese Membran besitzt, ähnlich wie der künstliche Dialysator bei der Hämodialyse, winzige Poren, welche einen Austausch von Flüssigkeit, Salzen und Giftstoffen zwischen dem Blut und der Bauchhöhle ermöglichen. Die Bauchhöhle ist ein Raum zwischen den Därmen und der Bauchwand, der normalerweise kaum Flüssigkeit enthält. Bei der Peritonealdialyse wird die Bauchhöhle mit ca. 2 Litern einer sterilen Flüssigkeit gefüllt, welche dort während einiger Zeit verbleibt und dem Körper Giftstoffe, überschüssiges Wasser und Salz entzieht. Anschliessend wird die Flüssigkeit durch frische Dialyselösung ersetzt (siehe Abbildung).

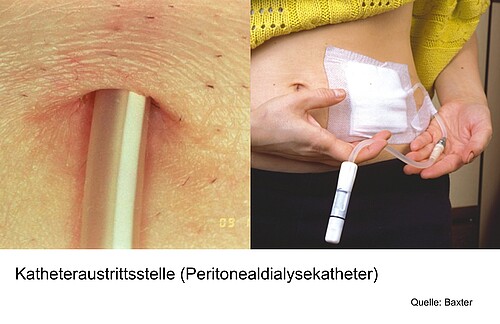

Zum Füllen und Entleeren der Bauchhöhle ist ein Kunststoffkatheter notwendig. Dieser wird in einer kleinen Operation in den Bauchraum implantiert. Der PD-Katheter verlässt die Haut in der Regel etwas seitlich und unterhalb des Bauchnabels. Die Katheter-Austrittsstelle wird normalerweise mit einem Klebeverband bzw. Pflaster geschützt.

Die Wechsel der Dialyseflüssigkeit können auf unterschiedliche Weise erfolgen:

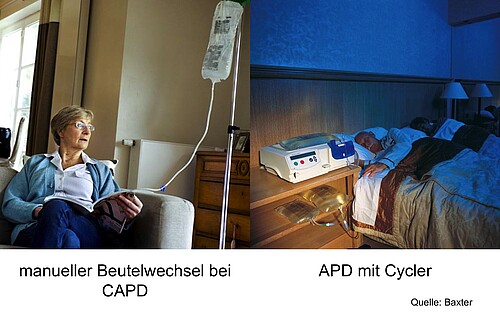

- Bei der kontinuierlichen ambulanten Peritonealdialyse (englisch "continuous ambulatory peritoneal dialysis", CAPD) werden die Wechsel von Hand durchgeführt. Ein Wechsel der Dialyselösung dauert insgesamt ca. 30 Minuten. Bei der CAPD erfolgen meist vier Wechsel täglich. Die Zeiten der Wechsel können in einem gewissen Rahmen dem Tagesablauf des Patienten angepasst werden. Meist werden als Zeitpunkte gewählt: erster Wechsel vor dem Frühstück; zweiter Wechsel vor dem Mittagessen; dritter Wechsel vor dem Abendessen; vierter Wechsel vor dem Zubettgehen.

- Alternativ können die Flüssigkeitswechsel auch nachts durch eine spezielle Maschine durchgeführt werden. Bei der automatisierten Peritonealdialyse (APD) schliesst sich der Patient abends mit dem PD-Katheter an ein Peritonealdialysegerät ("Cycler") an. Der Cycler führt während der Nacht in ca. zweistündigen Abständen während einer Gesamtdauer von 8-10 Stunden die Flüssigkeitswechsel durch. Tagsüber kann die Bauchhöhle selten leer belassen werden, meist aber erfolgt zum Schluss der APD-Behandlung ein Füllen der Bauchhöhle für den Tag.

- Gelegentlich werden die Verfahren kombiniert: Es erfolgt dann nachts eine Behandlung am Cycler und tagsüber ein zusätzlicher Wechsel von Hand.

Die Dialyselösung besteht aus medizinisch reinem, keimfreiem Wasser, welchem verschiedene Mineralstoffe zugefügt werden, die dem Körper nicht entzogen werden sollen. Zusätzlich enthält die Dialyselösung eine Puffersubstanz (meist Bicarbonat), die dem Körper Säure entzieht bzw. diese neutralisiert. Schliesslich wird dem Dialysat Zucker zugesetzt. Der Zucker entzieht dem Körper Wasser, welches von der konzentrierten Zuckerlösung "angezogen" wird (sogenannte Osmose). Durch Wahl des Zuckergehaltes in der Dialyselösung kann der Wasserentzug aus dem Körper reguliert werden. Die Dialyselösungen werden fertig verpackt in Plasticbeuteln mit einem Schlauchsystem und einem leeren Beutel für die verbrauchte Flüssigkeit geliefert. Beim Öffnen dieser Beutel und beim Verbinden mit dem PD-Katheter über einen Schraubverschluss ist auf peinliche Hygiene zu achten, da keine Keime in die Bauchhöhle gelangen dürfen.

Die Peritonealdialyse erfolgt im häuslichen Umfeld bzw. am Arbeitsplatz der Patienten und wird in der Regel durch die Patienten selber durchgeführt, selten auch durch Angehörige oder in Ausnahmefällen durch ambulantes Pflegepersonal (z.B. Spitex). Zur sicheren Durchführung bedarf es einer gründlichen Schulung. Die Behandlung muss unter hygienisch einwandfreien Bedingungen erfolgen und die durchführende Person bedarf gewisser geistiger wie auch feinmotorischer Fähigkeiten.

Vorteile der Peritonealdialyse

- Wie bei der Hämodialyse können viele Funktionen der Niere ersetzt werden, sodass die meisten Symptome und Folgen eines Nierenversagens gelindert werden können.

- Durch den langsamen und kontinuierlichen Entzug von Flüssigkeit und Giftstoffen wird die Peritonealdialyse oft besser vertragen als die Hämodialyse und ist möglicherweise schonender für das Herz-Kreislaufsystem.

- Die Flüssigkeitsausscheidung durch die eigenen Nieren bleibt bei der Peritonealdialyse meist länger erhalten als bei der Hämodialyse. Deshalb ist die erlaubte Trinkmenge weniger limitiert und es sind weniger strenge Diäteinschränkungen notwendig.

- Die Behandlung mittels Peritonealdialyse lässt dem Patienten wesentlich mehr Autonomie. Die Behandlung kann besser dem Tagesablauf angepasst werden und eine Berufstätigkeit lässt sich oft besser mit einer Peritonealdialyse vereinbaren als mit einer Hämodialyse.

- Der Zeitaufwand ist bei CAPD insgesamt gegenüber einer Zentrums-Hämodialyse meist ein wenig geringer. Bei APD ist der Zeitaufwand, sofern nur die Zeiten für das An- und Abhängen eingerechnet werden, deutlich geringer.

Nachteile der Peritonealdialyse

- Auch bei der Peritonealdialyse werden die verschiedenen Funktionen der Niere nur unvollständig ersetzt und eine zusätzliche medikamentöse Behandlung ist meist notwendig.

- Die Durchführung einer Peritonealdialyse erfordert einen PD-Katheter. Dieser kann für gewisse Personen störend sein und Baden ist nur beschränkt möglich (siehe unten).

- Bei einigen Patienten treten während des Füllens und Entleerens der Bauchhöhle leichte Schmerzen auf.

- Die Peritonealdialyse erfordert ein hohes Mass an Eigenverantwortung und Disziplin auf Seiten der Patienten sowie eine peinlich genaue Hygiene.

- Das Durchführen einer Peritonealdialyse erfordert gewisse räumliche Gegebenheiten (einen geeigneten Raum zum Durchführen der Beutelwechsel, Lagerraum für die Dialyselösungen). Aufgrund der Durchführung der Therapie im häuslichen Umfeld werden die Angehörigen bzw. Partner einer Peritonealdialyse-Patientin direkter mit der Erkrankung konfrontiert.

- Die Flüssigkeit im Bauchraum verteilt sich gut und der Bauchumfang nimmt in der Regel nur geringfügig zu. Dennoch kann sich das Körperbild geringfügig verändern. Überdies kann es durch die Zuckerzufuhr mit dem Dialysat zu einer Gewichtszunahme kommen.

Mögliche Komplikationen der Peritonealdialyse

Wir versuchen hier eine möglichst vollständige Liste der möglichen Komplikationen zu geben; in den meisten Fällen funktioniert eine Peritonealdialyse aber ohne grossen Probleme und ermöglicht eine gute Lebensqualität und eine relativ unabhängige Lebensgestaltung über mehrere Jahre.

- Die häufigste Komplikation der Peritonealdialyse ist eine Infektion der Bauchhöhle ("Peritonitis"). Diese tritt meistens als Folge des Nichteinhaltens der Hygienevorkehrungen auf und äussert sich durch Trübung der Dialyseflüssigkeit, manchmal Bauchschmerzen und gelegentlich Fieber. Bei gut geschulten PD-Patienten tritt eine Peritonitis durchschnittlich etwa einmal alle 2-5 Jahre auf und lässt sich in der Regel rasch und gut mit Antibiotika behandeln. Seltener ist eine Infektion entlang des Katheters ("Tunnelinfekt"), welche die Einlage eines neuen Katheters notwendig macht.

- Es können Katheterfehlfunktionen auftreten durch eine Verlagerung der Katheterspitze vom Unter- in den Oberbauch, durch Abknicken oder Verstopfen des Katheters oder bei Verlegung der Katheteröffnung durch Darmschlingen. Selten kann ein Leck im Katheter auftreten und Flüssigkeit ins Unterhautgewebe austreten. In diesen Fällen kann die Einlage eines neuen Katheters notwendig sein.

- Das Füllen mit Dialyseflüssigkeit erhöht den Druck in der Bauchhöhle. Daher kann das Auftreten von Brüchen ("Hernien"; z.B. Nabelbrüche, Leistenbrüche) bei PD-Patienten begünstigt werden. Nach einer operativen Korrektur der Hernien ist aber ein Weiterführen der Peritonealdialyse in aller Regel möglich. Seltener sind undichte Stellen im Bauchfell; der Austritt von Dialyseflüssigkeit kan zu Schwellungen z.B. im Genitalbereich führen, gelegentlich auch zum Flüssigkeitsübertritt in den Brustkorb. Nach operativem Verschluss der undichten Stellen oder einem gelegentlich notwendigen Wechsel auf Hämodialyse bilden sich diese Flüssigkeitsansammlungen aber rasch wieder zurück.

- Nach mehreren Jahren Therapie mit Peritonealdialyse kann es zu einer Erschöpfung der Peritonealfunktion kommen. Dann ist ein Wechsel auf Hämodialyse unumgänglich.

- Eine extrem seltene aber schwerwiegende Komplikation stellt die enkapsulierende Peritonealfibrose dar, bei der es nach meist jahrelanger Peritonealdialyse zu einer Verdickung des Bauchfells kommt, welche die Darmtätigkeit behindern kann.