Die Hämodialyse (Blutdialyse): das Wichtigste in Kürze.

Bei der Hämodialyse wird Blut dem Körper entzogen, in einem Dialysator ("künstliche Niere") gereinigt und wieder in den Körper zurückgeführt. Dabei werden während einer Behandlung kontinuierlich jede Minute ca. 200-400 ml Blut dem Körper entzogen, gereinigt und wieder zurückgeführt. Nur etwa 200ml Blut befinden sich dabei aber zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils ausserhalb des Körpers. Das Kernstück eines Dialysegerätes, der Dialysator, besteht aus zahlreichen kleinsten Hohlfasern ("Kapillaren"), durch welche das Blut fliesst, und welche von der Dialyseflüssigkeit ("Dialysat") umspült werden. Durch feine Poren in den Kapillaren können Wasser, Giftstoffe und Salze vom Blut ins Dialysat übertreten. Umgekehrt treten Puffersubstanzen (v.a. Bicarbonat) vom Dialysat ins Blut über und behandeln so die Übersäuerung des Körpers. Blutzellen und wichtige Bluteiweisse werden im Blut zurückbehalten. Der Dialyseapparat pumpt das Blut über ein Schlauchsystem in den Dialysator und von dort wieder zurück in den Blutkreislauf und regelt dabei exakt die Blutflussgeschwindigkeit, die Zusammensetzung und verwendete Menge des sterilen Dialysates und die Menge an Flüssigkeit, die dem Körper entzogen wird.

Eine Hämodialyse wird in der Regel dreimal wöchentlich während vier Stunden durchgeführt. In Einzelfällen sind Abweichungen von diesem Schema nötig bzw. möglich. Eine Reduktion auf nur zwei Behandlungen pro Woche - obwohl von vielen Patienten aus verständlichen Gründen erwünscht - ist aber fast nie sinnvoll; zu viele Giftstoffe würden sich dann zwischen den Behandlungen ansammeln und zu gross wären die Schwankungen im Wasser- und Salzhaushalt. Diese Schwankungen wiederum führen zu einer schlechteren Verträglichkeit der Dialysebehandlungen.

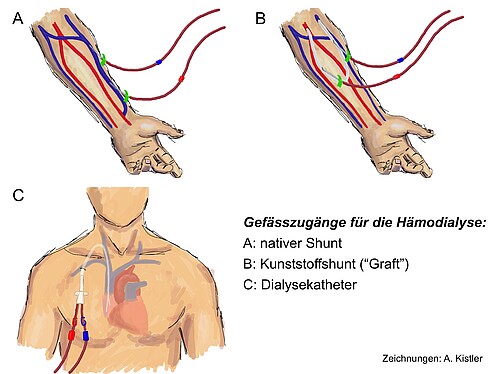

Zur Durchführung einer Dialysebehandlung ist ein sogenannter Gefässzugang notwendig, der die kontinuierliche Entnahme und Rückführung des Blutes während der Behandlung ermöglicht. Hierfür wird in der Regel an einem Arm eine Vene mit einer Arterie verbunden und so ein "Shunt" bzw. eine "Fistel" gebildet (siehe Abbildung). Ein Shunt wird in einer kleinen Operation angelegt und muss sich danach über mehrere Wochen entwickeln bis er verwendet werden kann. In dieser Zeit wird die Shuntvene dicker und kräftiger. Für die Dialysebehandlung wird der Shunt dann jeweils mit zwei Nadeln angestochen - eine für die Entnahme des Blutes, eine für die Rückgabe. Bei schlechten Venenverhältnissen kann als Alternative zum Shunt ein Kunststoffschlauch ("Graft" oder "Gefässprothese") zwischen eine Arterie und eine Vene eingesetzt werden (siehe Abbildung). Falls eine Dialyse notfallmässig begonnen werden muss, so ist in der Regel die Einlage eines Katheters in eine Halsvene notwendig. Falls ein Katheter für längere Zeit benötigt wird (z.B. bis zum Reifen eines Shuntes), so kommen Katheter zur Anwendung, die weich sind und nach Austritt aus dem Blutgefäss unter der Haut verlaufen bis zur Hautdurchtrittsstelle im Bereich des Brustkorbes (siehe Abbildung). In seltenen Fällen stellt ein Katheter bei Patienten mit schwierigen Venenverhältnissen oder in anderen Ausnahmesituationen eine Dauerlösung dar. Ein Katheter birgt aber ein erhebliches Infektionsrisko und erlaubt keine gleich hohen Blutflussgeschwindigkeiten wie ein Shunt oder ein Graft.

Damit das Blut im Schlauchsystem des Dialyeapparates nicht gerinnt, ist ausserdem eine medikamentöse Blutverdünnung nötig. Bei blutungsgefährdeten Patienten kann auch eine Blutverdünnung im Schlauchsystem durchgeführ werden, ohne dass diese im Körper wirksam ist.

Eine Hämodialysebehandlung wird meist ambulant in der Dialyseabteilung eines Spitals oder in einer Dialysepraxis durchgeführt. Ausgewählte Patienten können die Behandlung aber auch selber zu Hause durchführen (Heim-Hämodialyse).

Vorteile der Hämodialyse

- Viele Funktionen der Niere können ersetzt werden, sodass die meisten Symptome und Folgen eines Nierenversagens gelindert werden können und ein langfristiges Überleben ermöglicht wird.

- Die Therapie erfolgt "nur" dreimal wöchentlich, in der Regel im Krankenhaus oder einer Dialysepraxis. Dadurch muss im privaten Umfeld kein Dialysematerial gelagert werden und die Angehörigen werden wenig mit der Erkrankung konfrontiert.

- Es erfolgt eine engmaschige medizinische Betreuung.

- Hämodialysepatientinnen, welche dies nicht wollen, müssen weniger Eigenverantwortung übernehmen.

- Durch die Behandlung im Dialysezentrum ist auch der Austausch mit anderen Patienten möglich.

- Es besteht aber auch die Möglichkeit einer Heim-Hämodialyse. Diese erfordert sehr viel Eigenverantwortung von Seiten der Patienten, ermöglicht dafür aber mehr Autonomie und Flexibilität und mitunter eine nächtliche Behandlung.

Nachteile der Hämodialyse

- Die verschiedenen Funktionen der Niere werden nur unvollständig ersetzt. Damit können nicht alle Symptome und Folgen eines Nierenversagens ganz behoben werden und eine zusätzliche medikamentöse Behandlung ist in der Regel notwendig.

- Wird die Therapie im Spital bzw. der Dialysepraxis durchgeführt, muss man sich an einen fixen Zeitplan halten und verliert an Autonomie.

- Gegenüber der Peritonealdialyse nimmt die Nieren-Restfunktion in der Regel schneller ab, dadurch sind strengere Einschränkungen bei der Flüssigkeitszufuhr und eine strengere Diät notwendig.

- Für eine Hämodialyse ist ein Gefässzugang nötig, der rechtzeitig geplant werden muss. Bei Verwendung eines Katheters besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko.

- Das Einführen der Nadeln in den Shunt kann mit Schmerzen verbunden sein und es können nach der Behandlung leichte Blutungen an den Einstichstellen auftreten.

Mögliche Komplikationen der Hämodialyse

Wir versuchen hier eine möglichst vollständige Liste der möglichen Komplikationen zu geben; in den meisten Fällen wird eine Hämodialyse jedoch gut vertragen und ermöglicht eine gute Lebensqualität oft über viele Jahre.

- Die intermittierende (in der Regel dreimal wöchentliche Behandlung) bedeutet eine gewisse Belastung für den Organismus. Durch den raschen Entzug hoher Flüssigkeitsmengen und die Verschiebung von Mineralstoffen währen der Dialyse können Beinkrämpfe, Blutdruckabfälle mit Schwindel und Durchblutungsstörungen des Herzens auftreten. Die starken Schwankungen von Mineralstoffen im Blut können ausserdem Herzrhythmusstörungen begünstigen.

- Der Dialyseshunt kann sich verengen oder durch ein Blutgerinnsel verschlossen werden. Dies erfordert in der Regel eine chirurgische Behandlung oder eine Katheterbehandlung des Shuntes ("Ballondilatation").

- Bei Dialysekathetern kann es zu Infektionen des Blutes kommen, welche antibiotisch behandelt werden müssen, oft ist dann auch ein Ersatz des Katheters notwendig. In seltenen Fällen kann es dabei zu Herzklappeninfektionen kommen, welche durch eine längere Antibiotikatherapie behandelt werden müssen. Auch Grafts können infizieren und müssen dann ersetzt werden. Das Infektionsrisiko ist aber bei Grafts wesentlich geringer als bei Kathetern und bei Shunts noch einmal deutlich geringer.

- Durch die notwendige Blutverdünnung während der Dialyse kann es unmittelbar nach den Behandlungen zu einer erhöhten Blutungsneigung kommen.

- Sehr selten kann es während der Behandlung zu Unverträglichkeitsreaktionen auf die Kapillaren im Dialysator oder das Schlauchsystem kommen. Mögliche Symptome davon sind Blutdruckabfall, Brustschmerzen, Atemnot, Hitze- oder Kältegefühl, Fieber oder Hautausschläge.